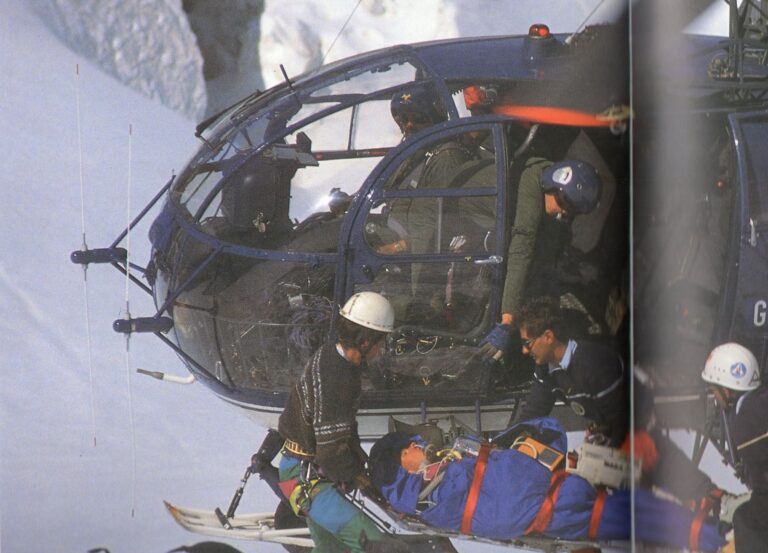

La difficulté de l’hélitreuillage en montagne est liée aux limites de puissance qui peuvent être rapidement atteintes en fonction de l’altitude, de la température ou des conditions aérologiques dues au relief. Mais en principe, l’objectif, la paroi ne bouge pas. Comme disait un ancien : « Si le pilote voit la paroi bouger, le mécanicien doit s’inquiéter ». En mer, on est rarement impacté par les limites de puissance, mais tout bouge : la mer et ce qu’il y a dessus. Si, je pensais que treuiller en mer était facile lors de mes premières expériences au début des années 80, m’étant exercé sur des lacs corréziens, j’étais loin d’imaginer les difficultés lorsque les effets de la houle se combinent au reste des éléments. Comme disait Jean Gabin dans la chanson « Je sais », en fait je ne savais rien.

NB : cliquer sur les photos et croquis pour agrandir.

Un exercice au large de Saint-Jean de Luz

Dans les conditions souvent délicates, parfois critiques des opérations maritimes, l’équipage mal formé le comprend toujours à ses dépens. Aussi je vais relater cette histoire qui a été formatrice dans ma carrière de pilote « aéromaritime », elle m’a permis de définir plus tard ce que j’ai appelé la « formation maritime en équipage ».

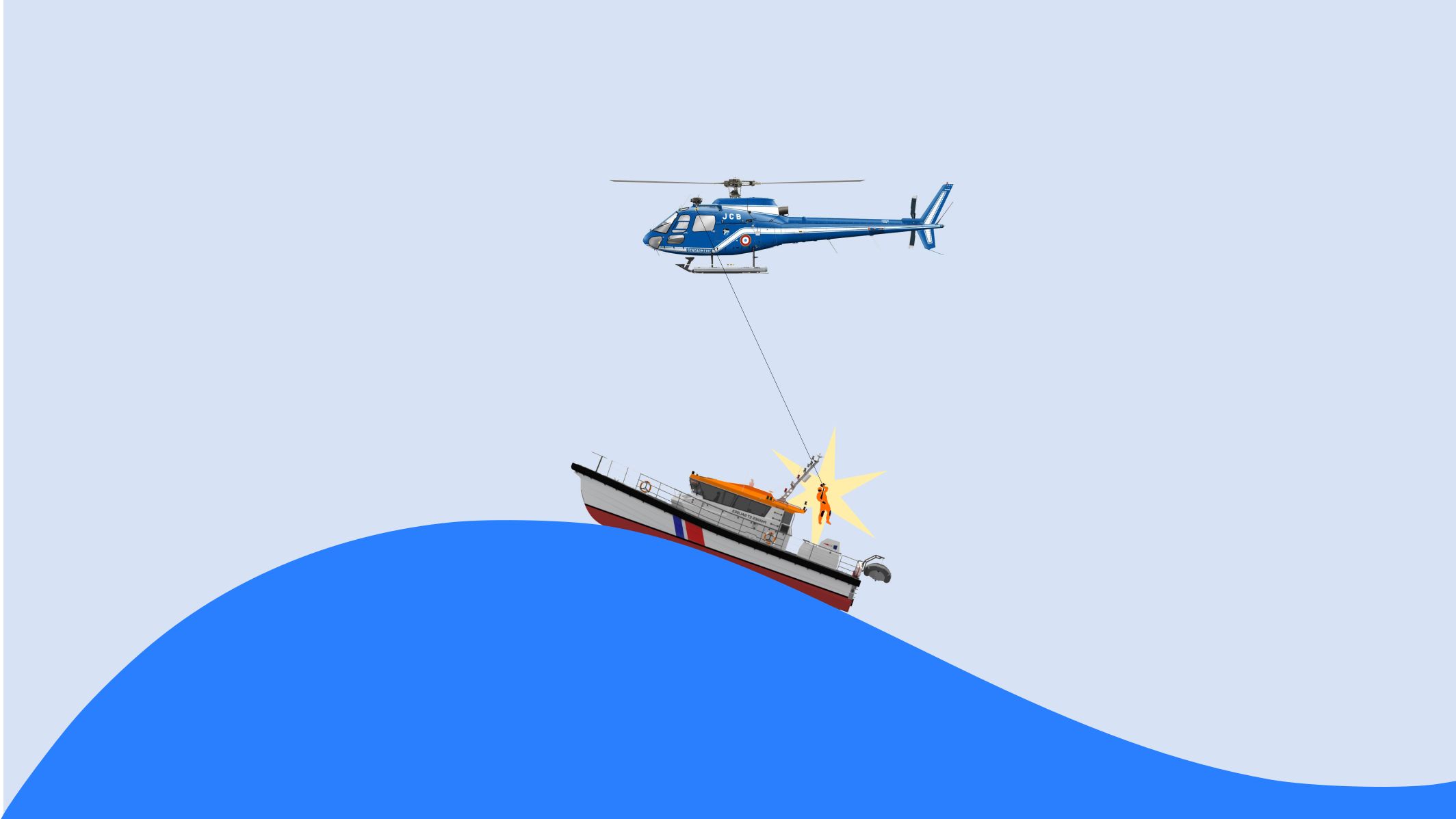

Je venais de passer cinq années à la Section Aérienne de La Teste-de-Buch, et j’étais depuis peu au détachement de Bayonne. Un après-midi nous mettons en place un exercice d’hélitreuillage de plongeurs sur la vedette de la gendarmerie « l’Ernea » de la brigade nautique de Saint-Jean-de-Luz. La manœuvre devait se dérouler au large de la côte en pleine mer, le temps était beau, il y avait un vent modéré, par contre, la mer était d’huile avec une houle longue et une amplitude de l’ordre de 1,5 mètre. Apparemment rien de difficile, il n’y a pas de vagues, juste cette houle de fréquence longue et de moyenne amplitude, avec une surface lisse et brillante.

Ce jour là, le mécanicien de bord est le maréchal-des-logis chef Marco, un grand ancien rompu à ces exercices maritimes, en qui j’ai toute confiance. Nous avons passé le trait de côte, armé la flottabilité de secours et après les échanges conventionnels sur la VHF marine, nous avons rapidement le bateau en vue. Après un passage à la verticale de l’embarcation, suivi d’un virage en 360, nous l’abordons par l’arrière.

Les plongeurs effectueront les descentes anticipées et les montées en enchaîné

La manœuvre est simple, nous nous plaçons sur le côté bâbord du bateau pour l’observer côté pilote, puis on passe côté tribord pour que le mécanicien repère à son tour toutes les structures contondantes, qui se résument sur cette simple vedette, au mât support des antennes et au bastingage du pont arrière.

La suite c’est, soit on laisse filer avant de se représenter par l’arrière pour descendre le plongeur, soit on refait un tour de présentation (un simple hippodrome). C’est le moment où nous donnons les consignes de vitesse, de route avia et de type de présentation au pilote de la vedette.

Puis dans le cockpit, on se (re)briefe la manœuvre proprement dite. Pour un hélitreuillage, on se dit succinctement, ce qui a été précisé au départ (en salle et/ou au pied de la machine) à tout l’équipage, entre autre quelle référence est prise pour les ordres de déplacements (voir encadré ci-dessous) et comment sont effectués les descentes et remontées successives par hélitreuillages.

Cet après-midi, l’affaire est entendue, les plongeurs effectueront les descentes anticipées et les montées en enchaîné, c’est à dire que le MECBO commence la descente du plongeur au-dessus de l’eau, pendant la courte finale de manière à ce que le temps d’exposition au-dessus du bateau soit diminué au maximum et lorsque le plongeur atteint le pont, il libère la sangle pour que celui qui se tient prêt à monter, puisse le faire à son tour.

La référence

Contrairement à tous les hélitreuillages classiques, où les ordres de déplacement sont donnés par rapport à l’axe de l’hélicoptère, pour un hélitreuillage en relatif sur une embarcation de petites dimensions, les ordres sont donnés par rapport à l’axe du bateau. Cela peut paraître surprenant, mais sans cette précision, le pilote et le mécanicien sont très vite désynchronisés. Dans une unité côtière de gendarmerie, à l’époque équipée d’Alouette ou d’Écureuil, un équipage déjà rodé à cette manœuvre, et qui se présentait sur une embarcation de dimensions réduite, savait d’emblée que les ordres seraient donnés par rapport au bateau.

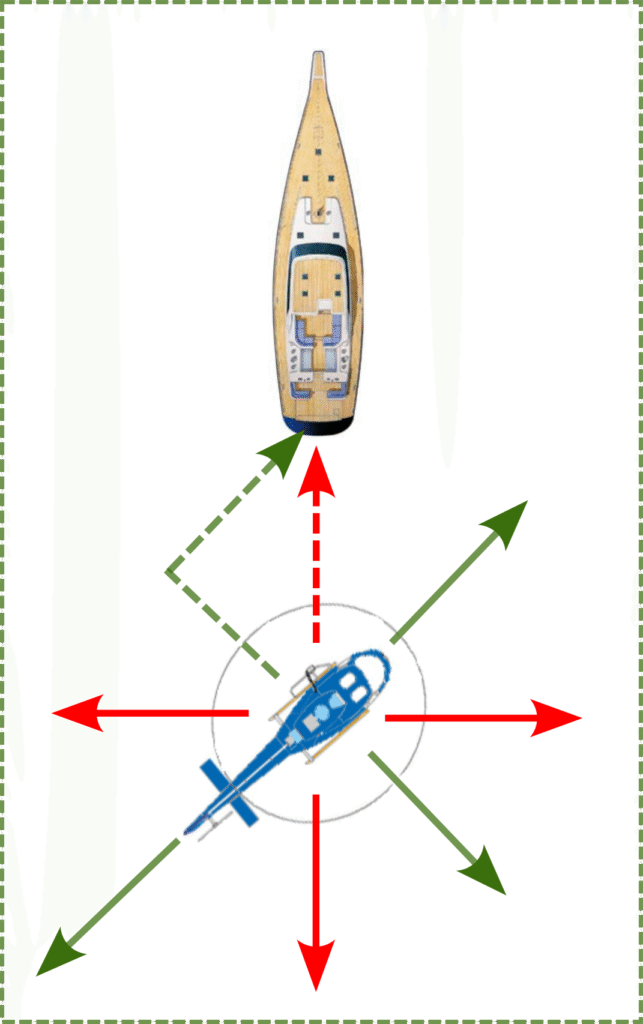

Croquis ci-dessous : en rouge > déplacements par rapport à l’axe du bateau : pour rejoindre le bateau, le MECBO va donner un seul ordre « en avant 10 mètres », en vert déplacements classique par rapport à l’axe de l’hélicoptère, il sera obligé de combiner les ordres (à gauche, puis en avant) pour rejoindre la verticale de la plage arrière du bateau.

Officier nautique vole…

Au bout de deux ou trois plongeurs descendus ou remontés depuis l’embarcation, vient le tour de l’officier nautique de la région qui, pour l’instant, s’était borné à observer. Nous nous représentons pour le même type d’hélitreuillage, vent tribord, l’hélicoptère en ouverture à 14H, ce qui, sur Écureuil, offre la plus grande visibilité à l’équipage.

A ce moment, comme convenu, un plongeur doit effectuer une descente, puis l’officier nautique profiter de la remontée. Il n’y a pas de raison que cela se passe mal, le plongeur arrive bien sur le pont arrière de la vedette, il se libère de la sangle qu’il passe à l’officier. Mais au moment précis où celui va être déjaugé, je perds le visuel de la poupe de la vedette qui dérive sous l’hélicoptère.

Ceci est vraisemblablement dû à l’action de la houle que la vedette « remonte ». Il faut imaginer qu’un bateau ralenti lorsqu’il va vers le sommet de la houle et accélère lorsqu’il descend vers le creux (voir croquis ci-dessous fig.A).

NB : les proportions sur le croquis sont exagérées pour la compréhension.

“ Il vient de prendre un sacré taquet et vole vers l’arrière !”

J’annonce donc à Marco que je perds le relatif et que je vais laisser filer le bateau pour retrouver le visuel. C’est sans compter sur notre officier qui a déjà enfilé la brassière.

Les choses s’accélèrent alors très vite : je ralentis autant que possible en conservant la hauteur, le bateau repasse très vite devant nous, mais en « descendant » la houle, il accélère (fig.B). Il ne faut pas grand-chose, mais sur une houle moyenne de 1,5m, du point haut au point bas cela fait déjà trois mètres.

Les choses s’enchaînent simultanément, notre officier nautique est carrément arraché du pont et il passe de justesse au travers du bastingage par l’ouverture de l’échelle de mise à l’eau, heureusement sans rien percuter, et va valdinguer vers l’arrière de l’hélicoptère !

Sur le réseau de bord, les commentaires vont bon train, Marco s’exclame :

– « Il vient de prendre un sacré taquet et vole vers l’arrière ! ».

Quelques secondes après, laconiquement :

– « maintenant il vole vers l’avant, et il fait une drôle de tête ».

Un ange passe… Le mouvement d’oscillations se calme, Marco finit par remonter notre infortuné à bord, et dès qu’on lui a passé un casque pax, celui-ci éclate de rire :

– « Et bien les gars, pour un bizutage, c’est un sacré bizutage, ils se sont bien gardés de me prévenir en bas ! ».

Nous avons quand même finit par lui avouer que normalement, nous étions plus soigneux de nos passagers, mais je crois qu’il ne nous a jamais crus…

La leçon de cette histoire

Le maintien d’une référence en hélitreuillage, c’est un peu le même problème que lorsqu’on est en vol en patrouille. Plus la patrouille est lâche, plus c’est difficile à tenir. En patrouille serrée, les ailiers au plus près de leur leader, peuvent détecter le moindre décalage et réagir immédiatement pour ajuster la distance. Sur hélicoptère, une patrouille mal tenue, lorsque les distances sont trop grandes se traduit par des mouvements de cabré intempestifs bien visibles depuis le bas. On le voit certaines années, au défilé du 14 juillet, les hélicos font « la chenille », l’accordéon ou les montagnes russes au choix…

Dans le tandem hélicoptère-bateau, nous avions donc une problématique similaire : le respect d’une distance relative de l’un à l’autre par la conservation des repères. Aussi nous avions tiré les conséquences de cet incident en modifiant petit à petit toutes nos fiches de briefing et en construisant la « formation maritime en équipage » (voir encadré ci-dessous) évoquée au début, pour que ce cas de perte de repère, développé dans la partie « techniques sur embarcations », soit bien compris et maîtrisé par tout l’équipage.

La FME

La formation maritime en équipage (FME) : était destinée à fournir les bases de la pratique de la mer aux équipages d’hélicoptères des unités côtières de la gendarmerie (métropole et outre-mer). Le but était de renforcer l’expérience et la synergie entre le pilote, le mécanicien sans oublier le plongeur, personnel principal des opérations maritime, puisqu’il se retrouve exposé en bout de câble à tous les risques.

Elle comprenait huit modules :

– la sécurité des vols

– la législation en mer

– l’action opérationnelle

– la survie en mer (reprise du cours CESSAN)

– le matériel de survie de l’équipage

– les techniques de surface (nageurs en difficulté)

– les techniques sur embarcations

– les techniques spéciales (groupes d’intervention)

En pratique

Lorsque le pilote perdait son repère, il devait l’annoncer clairement et devait faire immédiatement cesser la manœuvre et surtout n’entamer aucun déplacement sans l’ordre du MECBO. Pour cela, celui-ci devait (après avoir accusé réception) avoir trois objectifs simultanés : interrompre immédiatement l’hélitreuillage, donner du mou au câble pour contrer tout mouvement incontrôlé du bateau et guider le pilote pour qu’il retrouve son visuel.

Après quelques années passées à pratiquer l’hélitreuillage en mer dans toutes les conditions possibles, et sur toutes sortes d’embarcations, je me suis souvenu de cet épisode où nous sommes passés très prêts de l’accident. Et chaque fois que j’abordais un bateau de petites dimensions je prenais le temps de bien préciser à l’équipage de l’hélicoptère quels étaient les gestes réflexes à respecter. Ceci était d’autant plus opportun, qu’à l’époque des cas similaires au mien étaient régulièrement rapportés venant d’autres unités côtières. Toute expérience devait donc servir à l’amélioration de la sécurité…

Merci Laurent pour ces explications, on comprend mieux les difficultés de l’hélitreuillage en mer, il fallait y avoir été confronté pour s’en rendre compte. Félicitations

je crois que j ai eu le même genre d expérience lors d un hélitreuillage en sauvetage au large de Seignosse. Vent en rafales a plus de 100 km/h et vagues de 8 à 10 m. J ai « arraché » les victimes du pont du cargo. Au vu des conditions météorologiques le CROSS a décidé de faire venir un SA 330 de l AA qui est tombé en panne de treuil dès son arrivée sur zone et ensuite remplacé par un Super Frelon, et lui a eu une panne moteur. Nous sommes retournés » arracher » le reste de l équipage avec nos Alouettes 2. Le sauvetage en mer n est pas plus facile que le secours en montagne !